「はーと・らいふ村」って?

■所在地・・・高知県幡多郡黒潮町馬荷

高知市から西に向かって国道56号線を2時間余り、黒潮町田の口に「馬荷(うまに)」の標識がでていますが、

そこから7キロほど入った静かな里山にあります。

電車の場合は高知駅から特急で2時間ほどです。

「土佐入野駅」「土佐中村駅」どちらで下車しても、駅から15分くらいで村に着きます。

道路沿いに「馬荷小学校・国民学校跡地」という石碑が建っていて、そこが「はーと・らいふ村」です。

そうなんですよ、私が6年間通った小学校の校庭が、不思議なご縁で「日本一小さな私たちの村」になりました。

■開村・・・・1996年、宮沢賢治生誕100年の年にスタートしました。

村の中心的な建物である「木の家」が建ったのも、この年です。

それから順次、車庫や工房、離れが建って現在のような村になりました。

少し行くと、お米を作っている棚田や、果樹園や山などが点在していて、

活動しているフィールドのすべてを含めて「はーと・らいふ村」と呼んでいます。

雪の日の夜景

雪の日の夜景

■

住民・・・

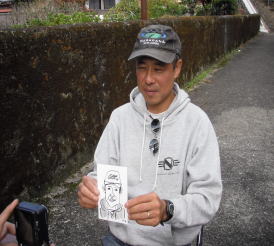

■ポレポレ村長。神戸市出身。

小学5年のとき、、父親の仕事の関係でアメリカの小学校に転校したことから、いろいろな世界を巡りたい気持ちが芽生える。

大学卒業後、大手企業に入社。脱サラして世界中を旅した後、青年海外協力隊でザンビアへ2年間赴任。

自然の中で暮らし、生活のすべてを自分の手で創造して生きたいという思いが強くなる。

帰国後、1年間技術専門学校で木工を学び、黒潮町へ移住して「工房ポレポレ」を設立。夢だった「自産自消」の暮らしに入る。

小さな生きものを守りたいと、農薬や化学肥料、除草剤などをいっさい使わず、安心・安全な農の実践を続けている。

また、間伐材や野山の自然木を活かした木工作品は、銀座の「まるごと高知」、高知県立美術館、てんこす、砂浜美術館などで

販売するほか、ネットでも注文をいただく。

特に縁起もののヒノキのマイ箸は、結婚式の引き出もの、企業や学校の記念品として好評。

趣味は釣り、写真、マラソン、旅行、ボランティア、読書。

写真は全国的なコンテストで度々入賞、いまや本業以上に熱中。

少年時代から続けたサッカーは、アフリカ在任中も日本人チームに所属して楽しんだ。

四万十ウルトラ100㌔マラソン完走するなど、スポーツはなんでも大好き。

■キリコ。生まれも育ちも黒潮町。

小学生のときからの夢を叶えて、高知県内の国公立小中学校で教壇に立つ。

生徒たちの心を受け止めたいと、「心の目」と名づけた手作りノートを配って、詩や作文による表現指導に力を入れる。

担任するクラスを「つながり学級」と名づけ、弱い立場の子どもを核にすえた学級経営で、高知県主催の初任者研修会などで講師をつとめた。

また、高知新聞で「俳句の楽しさ」の挿し絵や、「心の目心の詩」を2年間掲載。

「小砂丘賞個人賞」受賞、NHK「中学生日記」で9回ドラマ化された。

自信を無くした子どもが、本来の元気を取り戻して自己実現していってほしいと、

退職後は主宰する「寺子屋」でさまざまなボランティア活動を続けている。

趣味は絵画、草木染め、ハーブ栽培、自然食料理、古いもの収集。自然が大好き。

著書は「すがお白書」「夢に向かって」ほか。

■モク(右)とハナ

モク(♀)・・・ポレポレ村長の命名。

窪川中学校の校門に、ダンボールに入れられて捨てられていた3匹の子犬のうちの1匹。

2匹は生徒が里親になり、1匹だけ行き場が無くてとりあえずキリコが家に連れて帰ったのだけど・・・

動物好きの村長がさっそく赤いバンダナを巻いて、「これも何かの縁」とモクと名づけて飼いはじめた。

性格はおっとりマイペースで、臆病。それでいてよく吠える。

ハナ(♀)・・・キリコの命名。

宿毛市の山深く、坂本ダムのふもとに捨てられて、飼い主を待っていた。

通りかかったポレポレ村長が車を止めて近づくと、懸命に車の後を追って走ってきたらしい。

そのまま助手席に乗せて帰宅してきた。モクより1歳下。

やせこけて貧相な顔をしていた。虐待されていた形跡があり、最初はひどくおびえた。

人の感情をよくよみ、甘えてくるのも、過酷な時期があったからだろう。

賢く、自分の意思があり、生きる力はモクよりも強い。

■ゆめ(♀)・・・キリコの命名

2008年夏、四万十市の山の中に捨てられていた。

キリコの通勤路にあたり、近づくと寄って来て人なつこい子だったので、保護して帰ってきた。

とても優しくて、その後で保護した子たちを可愛がり、自分の食べ物をゆずって争わない。

ポレポレ村長のことが大好きで、いつもひざに乗っている。

■まる(♂)・・・村長の命名

2009年夏、ゆめと同じ山道に兄弟2匹で捨てられていた。

保護しようとしても逃げてしまい、しばらく餌をやり続けた。

先に兄弟猫が保護されて、ひとりぼっちになって不安だったのか、異常な鳴き方をしているところを保護した。

ゆめと違って過酷な日々を過ごしたので、食べ物に執着が強い。

横取りしてがつがつ食べ、たぬきみたいに太ってきた。

体に似合わず甘えん坊で、毎日キリコのひざに乗って、二の腕を両足でもみもみする。

お母さんに甘える間もなく捨てられてしまったので、その後遺症だ。(いじらしいけど、お、重い・・・)

■めい(♀)・・・キリコの命名

2012年11月、ゆめやまるが捨てられていたのと同じ場所で、車に後ろ足をひかれてうずくまっているのを保護。

病院に連れて行くと、すでに化膿していて、もしかしたら切断しなくてはならないかも・・・と告げられる。

命だけでも助かればと必死で看病、「命(めい)」と名付けた。

足に障害は残ったけど、そのほかは元気いっぱい♪

■村の暮らし・・・

①衣食住をできるだけ手作りする。

②お金がなくても豊かな暮らしをめざす。

③見捨てられるもの、古いものを、再び生かす。

(例・棚田、中山間地域、間伐材、端材、古い着物、古民家、古い道具、手間暇かかる暮らし、昔ながらの風景など)

④年齢や立場に関係なく、人と人とのいい出会いの場にする。

コンセプトは「ヒーリングエンヴァイロンメント」かな。

ヒーリングって、自然、建物、光、風、音、食べ物、衣服、火、香り、生き物たち・・・複合的なものだと思います。

もちろん、最大は愛でしようね。

※ちなみに「はーと・らいふ村」という名前は、「心を込めて暮らしたい」「心と暮らしをだいじにしたい」

という願いからネーミングしました。

麦を蒔いて刈り取り、丸ごと粉に引いて、天然酵母も自家製でパンを焼いています

麦を蒔いて刈り取り、丸ごと粉に引いて、天然酵母も自家製でパンを焼いています

添加物をいれない、昔ながらの梅干が好き。紫蘇も庭から。梅酒や梅シロップ、梅エキスも作ります。

添加物をいれない、昔ながらの梅干が好き。紫蘇も庭から。梅酒や梅シロップ、梅エキスも作ります。

海も川も15分くらいなところにあるから、魚を釣ってきて食べます。これは四万十川のスズキ。1時間足らずで4匹も釣れて、あちこちに配ったことも・・・。大きいのは87cm、5.4㎏もありました。

海も川も15分くらいなところにあるから、魚を釣ってきて食べます。これは四万十川のスズキ。1時間足らずで4匹も釣れて、あちこちに配ったことも・・・。大きいのは87cm、5.4㎏もありました。

編み物大好き。かなり凝った編み込みもアラン模様も、たくさん編みました。手編みはあったかい!

編み物大好き。かなり凝った編み込みもアラン模様も、たくさん編みました。手編みはあったかい!

古い着物を洋服にしたり、草木で染めたり、織ったり。作る・創る・造る、つくることはみんな好きだなー。

古い着物を洋服にしたり、草木で染めたり、織ったり。作る・創る・造る、つくることはみんな好きだなー。

化粧品もできるだけ庭のハーブで。これはハンガリーウォーター(ローズマリーの化粧水)とみつろうクリーム。

化粧品もできるだけ庭のハーブで。これはハンガリーウォーター(ローズマリーの化粧水)とみつろうクリーム。

自宅の家具類は、全部ポレポレ村長が作ります。チェスト、長椅子、べットも・・・

自宅の家具類は、全部ポレポレ村長が作ります。チェスト、長椅子、べットも・・・

11月に種蒔きし、6月に刈る麦。あたりの緑が濃くなる頃が、黄金色の「麦秋」です。

11月に種蒔きし、6月に刈る麦。あたりの緑が濃くなる頃が、黄金色の「麦秋」です。

足踏み式脱穀機もいまだ現役。これは麦を脱穀しているところ。昔の道具をだいじに使いたいです。

足踏み式脱穀機もいまだ現役。これは麦を脱穀しているところ。昔の道具をだいじに使いたいです。

■村の産物・・・

無農薬有機の棚田米と古代米(産直で全国に販売)、木工品(展示会で販売のほか、注文いただいてオリジナル家具を製作)、

野菜、ハーブ、果樹、椎茸、お茶、草花、自家製全粒粉小麦(中力粉)、さつま芋、コンニャク芋など芋類・・・もっとあるかも知れない。

とにかく多品種少量生産で、一番もうからない農業のかたち。

ふつうは単一品種を大量生産しますよね「苺農家」とか「ナス農家」というふうに。

でも、私たちは同じものをたくさん育てるのはつまらないという意見で、二人ともぴったり一致でした。(笑)

そんな中で無農薬の棚田米と古代米だけはずっと販売を続けていて、

おかげさまで高知県内はもちろん、青森や長野まで毎年お届けしています。

おいしいと言ってもらえるのはうれしいけど、正直なところ私たちにはほかとの比較は分かりません。

化学肥料で食味をコントロールしていないし、ずっとうちのお米を食べていて、お米大好きなので、客観的な判断ができないのです。

ただ、お米を育てている環境にはおおいに自信があります!

両側が雑木の山々で、山の上から下までうちの田んぼなので、きれいな湧き水なんですね。

スミレや野苺の宝庫で、メダカもうじゃうじゃいるんです。

キリコが子どもの頃は、「新しい麦わら帽子を買ってやると、すぐそれでメダカをすくっていた」と、

いまだに聞かされるほどメダカとは長いお付き合いです。

棚田は守っていきたい芸術品です。

400年の昔から石積みして1つ1つ違った生態系を持つ田んぼは、メダカ以外の小動物もいっぱい!

タイコウチ、ミズカマキリ、コオイムシ、ガムシ、アメンボ、トンボ、クモ、カエル、ドジョウ・・・

それも一種類だけでなく、たくさんの種類が生息しています。

いつもひかえ目なポレポレ村長も、田んぼだけは自慢します。

県内の「田んぼの生きもの見学会」から帰ってきて、「うちの田んぼのほうがはるかに生きものが多かった。こんな田んぼはめったに無い。次元が違う」と興奮ぎみでした。

山間地の棚田は昼夜の温度差も大きく、それがおいしいお米の秘密だと言われています。

山の上から下まできれいな湧き水です

山の上から下まできれいな湧き水です

庭の麦

庭の麦

■村の自慢

①近くに「馬荷温泉(冷泉)」があります。

昔からとても質のいい冷泉が湧いていて、100円で100リットル出るコイン温泉です。つまり自宅で温泉に入れるってこと。

②村には昔から「七立て栗」と言って、1年に7回実をつけるといわれる栗(弘法大師の恩返しだという言い伝えがある)が自生しています。

③村は「薬草の宝庫」です。たくさんの薬草が自生していて、薬膳料理には困りません。

④村にはたくさんの「野鳥」がやってきます。

アオゲラ、フクロウ、カワセミ、アカハラ、ツグミ、モズ、ビンズイ、コジュケイ、コゲラ、シロハラ、キセキレイ、ウグイス、メジロ、アオサギ、

コサギ、ヤマガラ、シジュウカラ、キジ、キジバト、ヒレンジャク、スズメ、カラス・・・

珍しいヤツガシラを見たことも、一度だけですがあります。

えさ台を用意したり、巣箱をかけたりして、野鳥を歓迎しています。

巣箱にちゃんと卵を産んで、巣立っていくのを見とどけることもできました。

後で巣を取り出してみたら、それこそ芸術品でした! モクとハナの毛も利用して、ふかふかのシフォンケーキみたいな巣でした。

すごい! 母鳥は何千回運んだのだろう?

長い煙突から降りてくるのは、サンタクロースならぬスズメでした。

がさがさバタバタと音を立てて、もう何羽もやってきましたよ。

ときにはこんなかわいいお客さま(野ウサギ)

ときにはこんなかわいいお客さま(野ウサギ)  巣(ヤマガラ)

巣(ヤマガラ)

⑤村長の趣味が釣りなので、「四万十川のスズキ」を釣ってきて、刺身やムニエルやからあげやハーブ焼などにして食べます。

ニラと炊いたお汁は最高! 河口のアジのさびき釣り、入野の砂浜でのキス釣りも楽しい。

⑥「循環型の暮らし」をしていると、ムダなものは何も無いという気がします。

たとえばお米や野菜のくずは鶏が食べて、産んだ卵は私たちが食べて、鶏糞は畑や田んぼに入れてお米や野菜を育てます。

生ゴミは全部コンポスターで土に返して、それがいい肥料になります。

山の手入れをした雑木を薪にしてストーブを焚き、その上でお湯も煮物も染めもできるし、家中が暖まります。

薪ストーブの灰は畑にまいたり、こんにゃく作りに利用したり、媒染剤にもなります。

先日じゃが芋を植えた時も、切り口にこの灰をまぶしてから植えました。薪ストーブの灰は大活躍です。

大根の葉っぱもミカンの皮も入浴剤になるし、わらはしめ縄リースにしたり、鶏小屋に敷いたり、野菜の保温に使ったりします。

まだまだ例をあげればきりがないほど・・・。

⑦でも1番はやっぱり「庭はわが家の冷蔵庫」ってことかな?

新鮮な野菜を採って10分もたたないうちに口にできるのは幸せだと思います。

麦も丸ごと粉(全粒粉)にして、パン、ピザ、ケーキなどに1年間焼いてもまだ余るくらいです。

薬草(ハーブ)の花

薬草(ハーブ)の花  野菜もわが家の芸術品

野菜もわが家の芸術品

■村の教室

マイ箸づくり、草木染め、自然食料理、自家製小麦の天然酵母パン教室、万華鏡づくり・・・

いろいろな「体感教室」を行っています。

出前教室も承りますので、メールか電話でお問い合わせください。 polepole@iwk.ne.jp

裏庭でテーブル製作中(そばにはいつもモク&ハナ)

裏庭でテーブル製作中(そばにはいつもモク&ハナ)

■村のボランティアグループ

「NPO野の手仕事仲間たち」

自然素材でコツコツ手作りしている仲間たちです。

木工、石彫、陶芸、草木染め、押し花、手漉き和紙、篆刻、古布衣、一閑張り、天然石アクセサリーなど、

これまで26名の仲間たちと「野の手仕事展」や「もの作り教室」を続けてきました。

「NPO芸農人」

旧名称「自立を支援する親たちの会」。

青少年を対象に、学習支援と就労支援、さまざまな教室、講演会、親の会などをしてきました。

2012年4月から、「NPO芸農人」と改名し、上記のの活動をしています。

詳しくはメールでお問い合わせくださいね。

ボランティア仲間たちと、衣食住に関わったさまざまな活動があります。

興味あるイベントがありましたら、ぜひお気軽にご参加くださいね。

■村のキーワード・・・夢

私たちのキーワードは「夢」。夢を一つずつ叶えながら...

私たちのキーワードは「夢」。夢を一つずつ叶えながら...

■個人的な問い合わせなどは・・・お気軽にメールください♪ polepole@iwk.nejp

![]()

雪の日の夜景

雪の日の夜景

麦を蒔いて刈り取り、丸ごと粉に引いて、天然酵母も自家製でパンを焼いています

麦を蒔いて刈り取り、丸ごと粉に引いて、天然酵母も自家製でパンを焼いています 添加物をいれない、昔ながらの梅干が好き。紫蘇も庭から。梅酒や梅シロップ、梅エキスも作ります。

添加物をいれない、昔ながらの梅干が好き。紫蘇も庭から。梅酒や梅シロップ、梅エキスも作ります。 海も川も15分くらいなところにあるから、魚を釣ってきて食べます。これは四万十川のスズキ。1時間足らずで4匹も釣れて、あちこちに配ったことも・・・。大きいのは87cm、5.4㎏もありました。

海も川も15分くらいなところにあるから、魚を釣ってきて食べます。これは四万十川のスズキ。1時間足らずで4匹も釣れて、あちこちに配ったことも・・・。大きいのは87cm、5.4㎏もありました。 編み物大好き。かなり凝った編み込みもアラン模様も、たくさん編みました。手編みはあったかい!

編み物大好き。かなり凝った編み込みもアラン模様も、たくさん編みました。手編みはあったかい! 古い着物を洋服にしたり、草木で染めたり、織ったり。作る・創る・造る、つくることはみんな好きだなー。

古い着物を洋服にしたり、草木で染めたり、織ったり。作る・創る・造る、つくることはみんな好きだなー。 化粧品もできるだけ庭のハーブで。これはハンガリーウォーター(ローズマリーの化粧水)とみつろうクリーム。

化粧品もできるだけ庭のハーブで。これはハンガリーウォーター(ローズマリーの化粧水)とみつろうクリーム。 自宅の家具類は、全部ポレポレ村長が作ります。チェスト、長椅子、べットも・・・

自宅の家具類は、全部ポレポレ村長が作ります。チェスト、長椅子、べットも・・・ 11月に種蒔きし、6月に刈る麦。あたりの緑が濃くなる頃が、黄金色の「麦秋」です。

11月に種蒔きし、6月に刈る麦。あたりの緑が濃くなる頃が、黄金色の「麦秋」です。 足踏み式脱穀機もいまだ現役。これは麦を脱穀しているところ。昔の道具をだいじに使いたいです。

足踏み式脱穀機もいまだ現役。これは麦を脱穀しているところ。昔の道具をだいじに使いたいです。 山の上から下まできれいな湧き水です

山の上から下まできれいな湧き水です  庭の麦

庭の麦 ときにはこんなかわいいお客さま(野ウサギ)

ときにはこんなかわいいお客さま(野ウサギ)  巣(ヤマガラ)

巣(ヤマガラ) 薬草(ハーブ)の花

薬草(ハーブ)の花  野菜もわが家の芸術品

野菜もわが家の芸術品 裏庭でテーブル製作中(そばにはいつもモク&ハナ)

裏庭でテーブル製作中(そばにはいつもモク&ハナ)  私たちのキーワードは「夢」。夢を一つずつ叶えながら...

私たちのキーワードは「夢」。夢を一つずつ叶えながら...